En 2025, faire construire sa maison est un projet majeur, souvent le projet d’une vie. Pour bien l’aborder, il est essentiel de comprendre les coûts réels.

Entre la hausse des prix des matériaux, les exigences de la norme RE2020 et la raréfaction des terrains, le prix moyen d’une maison neuve a sensiblement évolué.

- Mais à quoi correspond exactement ce tarif ?

- Que comprend-il ?

- Comment varient les prix selon la région, la surface, le type de construction ou les prestations choisies ?

- Faut-il intégrer le terrain, les finitions ou les frais annexes ?

- Et surtout, comment optimiser son budget sans compromettre la qualité ?

Ce guide vous propose un état des lieux clair et actualisé des prix pour construire en 2025, avec des exemples concrets et des conseils pratiques pour mieux décider.

Quel est le prix moyen d’une maison neuve en 2025 ? Les chiffres à retenir

En 2025, le coût de construction d’une maison neuve continue d’évoluer sous l’effet des nouvelles normes (RE2020), de la hausse des matériaux et du foncier. D’après les dernières données de la FFB, du Ministère de la Transition Écologique et des principaux réseaux de constructeurs :

- Prix moyen au m² (hors terrain) : entre 1 650 € et 2 400 € TTC,

- Pour une maison de 100 m² : comptez entre 165 000 € et 240 000 € TTC,

- Pour une maison de 120 m² : prévoyez environ 210 000 € à 280 000 € TTC.

Ces estimations varient fortement selon la localisation, le type de construction, le niveau de finition ou encore les matériaux utilisés.

Ce que comprend une maison neuve

Avant d’évaluer le prix d’une maison neuve, il est essentiel de bien comprendre ce que ce tarif recouvre réellement. En effet, plusieurs postes de dépense composent le budget global d’un projet de construction, et leur prise en compte est indispensable pour éviter les mauvaises surprises.

Tout d’abord, le prix de la construction en elle-même constitue le cœur du coût. Celui-ci inclut plusieurs étapes : le gros œuvre, qui regroupe les fondations, la maçonnerie, la charpente et la toiture ; le second œuvre, qui concerne les menuiseries, les cloisons intérieures, l’électricité, la plomberie, ainsi que l’isolation. À cela s’ajoutent les finitions, comme les revêtements de sols, la peinture, les équipements de salle de bain ou encore les cuisines selon les cas. Enfin, les équipements techniques et énergétiques (chauffage, VMC, pompe à chaleur, etc.) ont un impact significatif sur le prix global, d’autant plus que les exigences en matière de performance énergétique sont de plus en plus strictes avec la RE2020.

Il est important de noter que ce prix ne comprend pas le terrain, qui doit être acquis séparément. Le coût du foncier varie fortement d’une région à l’autre, voire d’une commune à l’autre, et peut représenter jusqu’à 50 % du budget total dans certaines zones tendues.

À cela s’ajoutent divers frais annexes qu’il ne faut surtout pas négliger. Parmi eux :

- les frais de notaire sur l’achat du terrain, généralement entre 7 et 8 %,

- les frais de viabilisation (raccordements à l’eau, à l’électricité, au tout-à-l’égout), qui peuvent aller de 5 000 à 20 000 € selon la configuration du terrain,

- les taxes d’urbanisme, comme la taxe d’aménagement ou la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC),

- les honoraires de prestataires externes (architecte, géomètre, bureau d’études, contrôle technique, etc.),

- et enfin, l’assurance dommage-ouvrage, obligatoire pour couvrir les éventuels sinistres après la livraison de la maison.

Pour avoir une estimation juste et complète, il est vivement recommandé de demander à votre constructeur un devis détaillé par poste, afin de comparer facilement les offres et mieux anticiper votre budget global.

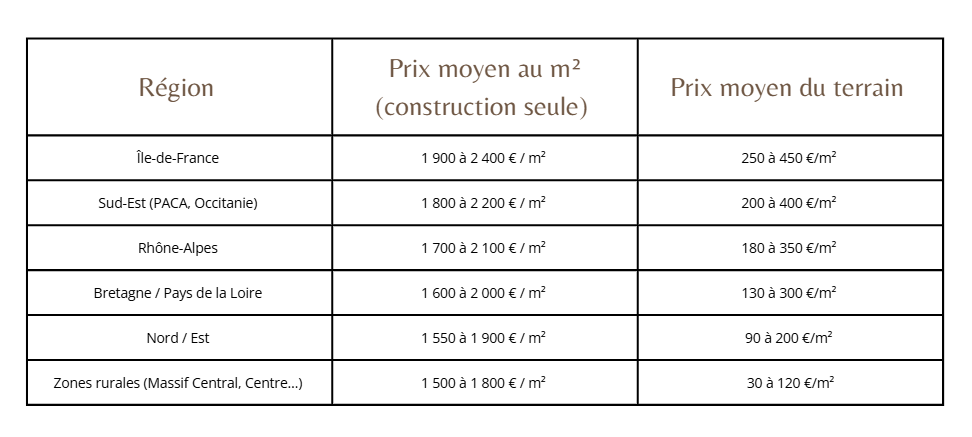

Prix moyen d'une maison neuve selon la région

Le coût de construction d’une maison neuve en 2025 peut fortement fluctuer selon le territoire, et cela s’explique par plusieurs facteurs structurels et économiques propres à chaque région.

Tout d’abord, le prix de la main-d’œuvre joue un rôle clé : dans les grandes agglomérations ou les zones tendues, le coût horaire des artisans et entreprises du bâtiment est souvent plus élevé en raison de la forte demande, du coût de la vie ou d’un manque de main-d’œuvre qualifiée. À l’inverse, dans les zones rurales ou moins attractives, les tarifs peuvent être plus modérés, bien que la disponibilité des professionnels puisse poser d’autres défis logistiques.

Ensuite, la pression de la demande locale influence directement les prix. Dans les régions dynamiques, proches des grandes villes ou bénéficiant d’un cadre de vie attractif (proximité de la mer, climat, bassin d’emploi, services…), les projets de construction sont plus nombreux. Cette forte demande tire les prix vers le haut, tant pour les matériaux que pour les prestations de construction.

Un autre levier important est la disponibilité du foncier. Le manque de terrains constructibles dans certaines zones – notamment en périphérie urbaine – entraîne une hausse des prix des parcelles. Cela impacte directement le budget global du projet, d’autant plus que des terrains rares sont souvent synonymes de contraintes spécifiques (forme atypique, déclivité, accès difficile…).

Enfin, les contraintes d’urbanisme locales peuvent également faire grimper les coûts. Certaines communes imposent des règles architecturales strictes (matériaux de façade, pente de toiture, couleurs, hauteur maximale…), ou demandent des adaptations techniques (règlement de lotissement, normes parasismiques, normes inondation ou feu de forêt) qui alourdissent la facture. Parfois, un permis de construire peut être accordé sous réserve de travaux spécifiques imposés par le PLU ou les Bâtiments de France si la zone est classée.

➡️ Par exemple, dans le Grand Ouest, il est possible de faire construire une maison de 100 m² pour environ 170 000 €, terrain inclus. En revanche, pour un projet similaire en périphérie parisienne, le budget à prévoir dépasse fréquemment les 350 000 €, en raison du prix du foncier et du coût plus élevé des prestations.

Le prix selon le type de maison

Le prix d’une maison neuve varie aussi en fonction du type de construction choisi. Par exemple, une maison traditionnelle en parpaing ou brique se situe généralement entre 1 600 et 1 950 € par mètre carré.

Ce type de construction est reconnu pour sa durabilité, sa technique éprouvée et son bon rapport qualité-prix. Les maisons en brique ou en béton cellulaire, légèrement plus coûteuses entre 1 800 et 2 100 € par mètre carré offrent une excellente isolation naturelle et limitent les ponts thermiques, ce qui améliore le confort thermique.

Les maisons en bois, quant à elles, coûtent entre 1 900 et 2 300 € par mètre carré ; elles séduisent par leur aspect écologique, leur rapidité de construction et leur très bon confort intérieur. Pour ceux qui cherchent à minimiser la consommation énergétique, les maisons passives ou optimisées selon la norme RE2020 affichent un prix plus élevé, compris entre 2 200 et 2 500 € par mètre carré, reflétant l’investissement initial plus important nécessaire pour garantir une très faible consommation d’énergie.

Enfin, les maisons en container ou modulaires, dont le prix varie entre 1 400 et 1 800 € par mètre carré, constituent une option économique et originale, adaptée aux petits budgets ou aux projets atypiques.

Le prix varie aussi selon la configuration

Le coût de construction d’une maison neuve dépend également de sa superficie, car le prix au mètre carré tend à diminuer avec l’augmentation de la surface.

Ainsi, une maison plus grande, par exemple de 140 m², sera plus coûteuse en montant total, mais son prix au m² sera généralement inférieur à celui d’une maison plus petite, comme une maison de 80 m².

La forme de la maison influence aussi le budget : une maison rectangulaire de plain-pied est souvent plus économique à construire, tandis qu’une maison à étage ou en forme de L engendre des coûts supplémentaires liés à la complexité de la charpente, des dalles ou de la toiture.

De plus, la présence d’un garage accolé peut faire augmenter le prix de 10 000 à 20 000 €, selon sa taille. Enfin, le niveau de finition joue un rôle important dans le prix final : une maison « prête à décorer » (PAD), sans peinture ni revêtements de sol, coûte moins cher, tandis qu’une maison « clé en main », entièrement finie, est plus onéreuse mais offre une tranquillité d’esprit maximale pour le futur propriétaire.

Comment faire baisser le prix de sa maison neuve ?

Opter pour un constructeur en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) présente plusieurs avantages. Ce type de constructeur propose un prix forfaitaire global qui englobe l’ensemble des travaux, centralise la coordination de tous les corps de métiers, et limite ainsi les risques de mauvaises surprises financières.

Certains propriétaires choisissent de participer eux-mêmes aux travaux, en réalisant par exemple les peintures, la pose de carrelage ou de parquet, ou encore l’aménagement extérieur. Cette implication personnelle peut permettre de réduire la facture finale de 5 à 10 %, à condition de disposer des compétences nécessaires.

Par ailleurs, intégrer des équipements utilisant des énergies renouvelables, comme les panneaux solaires, les pompes à chaleur ou une ventilation performante, implique un investissement initial plus important, mais permet de diminuer significativement les coûts énergétiques sur le long terme tout en profitant de diverses aides financières.

Quel budget prévoir en 2025 selon votre projet ?

En 2025, le budget pour construire une maison neuve dépend du type de projet et de la surface. Pour une maison traditionnelle premier prix d’environ 90 m², il faut compter environ 155 000 € hors terrain. Une maison familiale standard de 120 m² coûte entre 210 000 et 250 000 €. Pour une maison contemporaine avec étage de 140 m², le budget varie généralement entre 240 000 et 300 000 €.

Les constructions respectant la norme RE2020 et conçues selon des critères passifs, sur 100 m², nécessitent un budget de 220 000 à 270 000 €. Quant aux maisons en bois écologiques de 110 m², leur coût est estimé entre 210 000 et 260 000 €.

Depuis cinq ans, les prix ont augmenté, principalement à cause de la hausse des matériaux et des exigences normatives. Toutefois, cette augmentation s’accompagne d’un meilleur confort, de performances énergétiques renforcées, de garanties plus solides, et d’une meilleure valeur à la revente.